Schritt 3: mögliche Probleme identifizieren

Im Anschluss daran führen Sie ein Brainstorming zu jedem Prozessschritt durch, um potenzielle Probleme zu identifizieren. Hierbei gilt der Grundsatz „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“. Auch Checklisten, mit deren Hilfe Sie systematisch den Prozess hinterfragen, und Prozessaudits können Sie hier unterstützen.

Probleme können z. B. fehlende Informationen, unzureichend qualifizierte Mitarbeiter, Anwendungsfehler, die Verwendung fehlerhaften Materials, technische Störungen oder Anlagenausfälle sein. Tragen Sie die potenziellen Probleme in die zweite Spalte des Templates ein.

Schritt 4: Vorbeugungsmaßnahmen erarbeiten

Im nächsten Schritt macht sich das Team Gedanken über mögliche Vorbeugungsmaßnahmen, mit denen die potenziellen Probleme beseitigt oder abgemildert werden können. Sie zielen darauf ab, die Entstehung von unerwünschten Situationen zu verhindern. Zur Erarbeitung von Vorbeugungsmaßnahmen bietet sich ebenfalls eine Brainstorming-Runde an.

Grundlage dafür ist eine systematische Ursachenanalyse, die Sie z.B. mithilfe des Ursache-Wirkungs-Diagramms oder der Fünfmal-Warum-Methode durchführen.

Schritt 5: Vorbeugungsmaßnahmen bewerten

Finden sich zu einem Problem mehrere Vorbeugungsmaßnahmen, so bewerten Sie diese nun, z. B. mithilfe einer Nutzwertanalyse. Mögliche Bewertungskriterien sind neben der Wirksamkeit insbesondere die Umsetzbarkeit und die Effizienz, also das Verhältnis von Nutzen und Aufwand für eine Maßnahme.

Priorisieren Sie die Maßnahmen, indem Sie sie in eine absteigende Rangfolge bringen. Verwerfen Sie Maßnahmen, die Ihnen nicht geeignet erscheinen. Notieren Sie die Vorbeugungsmaßnahmen in der dritten Spalte des Templates.

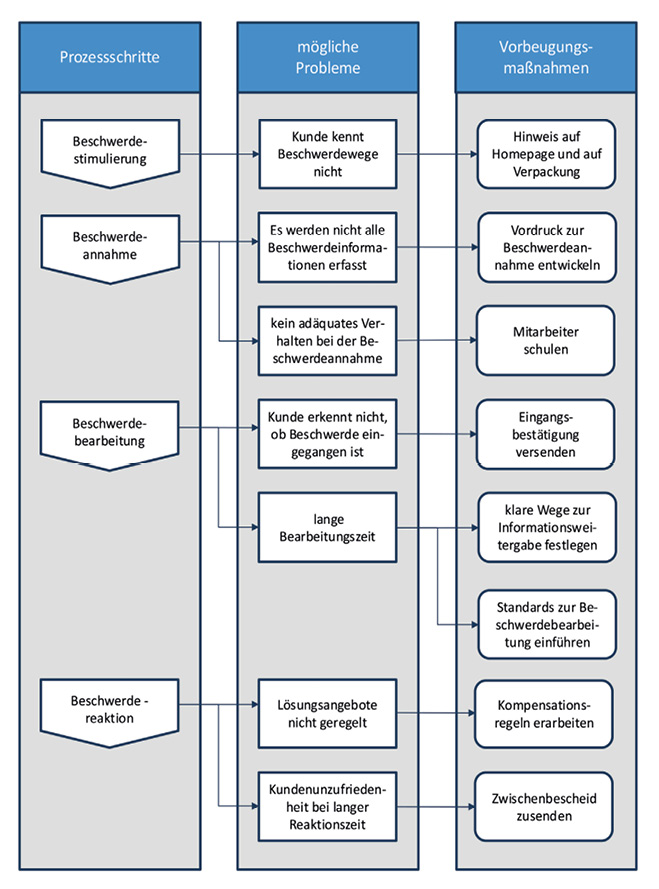

Abbildung 2 zeigt beispielhaft einen Problementscheidungsplan zu einem Beschwerdebearbeitungsprozess.

Schritt 6: Auswirkungen beachten

Ihnen ist kaum damit geholfen, wenn durch die Umsetzung Ihrer Vorbeugungsmaßnahmen Probleme oder Risiken an anderer Stelle entstehen. So könnte es sein, dass Sie Mitarbeiterkapazitäten für diese Maßnahmen einplanen, die dann zur Umsetzung anderer Maßnahmen oder Projekte fehlen. Oder aber es erhöht sich durch die Maßnahmen, z.B. die Einführung von zusätzlichen Kontrollen, die Prozesszeit.

Analysieren Sie daher diese Risiken und stimmen Sie Ihre Vorbeugungsmaßnahmen mit anderen in Ihrem Unternehmen geplanten Maßnahmen ab.

Schritt 7: Maßnahmenplan aufstellen

Tragen Sie nun die Vorbeugungsmaßnahmen in einen tabellarischen Maßnahmenplan ein. Beginnen Sie mit den am höchsten bewerteten, also den wichtigsten Maßnahmen. Ihr Maßnahmenplan sollte folgende Informationen enthalten, die jeweils in den Spalten aufgeführt werden:

- Vorbeugungsmaßnahme: Zunächst beschreiben Sie die Maßnahme stichwortartig.

- Erwartetes Ergebnis: In der zweiten Spalte notieren Sie das erwartete Ergebnis, welches Sie mit der Maßnahme erreichen wollen.

- Verantwortlicher: In die nächste Spalte tragen Sie eine Person ein, die für die wirksame Umsetzung der Maßnahme verantwortlich ist.

- Erledigt bis: Danach nennen Sie ein realistisches Datum, bis zu dem die Umsetzung der Maßnahme abgeschlossen sein soll.

- Status: Schließlich halten Sie in der letzten Spalte den Status der Maßnahme fest, ob die Maßnahme z.B. zu 25 Prozent, zu 50 Prozent, zu 75 Prozent oder zu 100 Prozent erledigt ist.

Schritt 8: Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen

In einem letzten Schritt stellen Sie sicher, dass die Vorbeugungsmaßnahmen entsprechend Ihrem Maßnahmenplan umgesetzt werden. Nehmen Sie die Maßnahmen mit hoher Priorität zuerst in Angriff. Überwachen Sie den Fortschritt der Umsetzung.

Schließlich prüfen Sie, ob die Ursachen der potenziellen Probleme wirksam beseitigt wurden, sodass diese nicht auftreten können. Möglichkeiten dazu sind Daten- und Kennzahlenauswertungen, die Sie über einen längeren Zeitraum durchführen sollten sowie wiederum Prozessaudits. Treten dennoch Probleme in Ihrem Prozess auf, empfiehlt es sich, erneut einen Problementscheidungsplan zu erstellen.